EL PUEBLO DE LAS CABEZAS CORTADAS

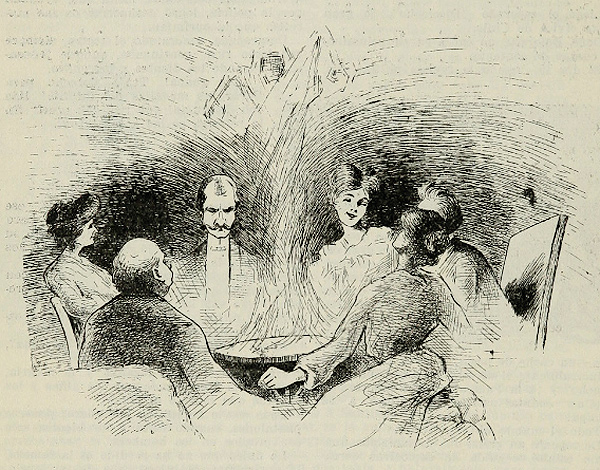

En la Provincia de El Loa, cierta memoria y narración oral recordando una cruenta masacre del siglo XVI circularían por largo, largo tiempo... Se trató de un hecho de sangre ya casi olvidado entre los demás episodios violentos de la Conquista del territorio sudamericano, pero que irá acompañado también de algunas historias oscuras sobre aparecidos o gritos de horror y dolor que emitían más allá de su muerte quienes perecieron en una ciudadela ya en ruinas, entre otras leyendas contadas en la intimidad de las viejas moradas de Atacama.

En sus “Andanzas por el desierto de Atacama”, por ejemplo, el escritor Salvador Reyes sugiere algo al respecto, aunque sin atreverse a entrar en muchos detalles:

Hay quienes dicen que los actuales atacameños no han olvidado este triste episodio. Se cuentan historias... Se habla en voz baja en el desierto, por las noches, cuando la luna destaca la mole tutelar del Licancabur...

La masacre había teñido de sangre al oasis encantado de Atacama La Alta, en donde está el poblado de San Pedro de Atacama con el majestuoso volcán como telón de fondo. De tan lóbrego episodio hablaron cronistas coloniales como Gerónimo de Bibar, en su “Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reynos de Chile”, y Jerónimo de Quiroga, en su “Compendio histórico de los más principales sucesos de la conquista y guerras del Reyno de Chile hasta el año 1656”.

Entrando en materia, entonces, el adelantado Diego de Almagro ya había pasado por la cuenca del río Loa en 1536, cuando regresaba hacia el Cuzco desde su poco provechosa incursión hasta las márgenes del Aconcagua. Acampó por poco más de dos semanas en el antiguo poblado de indígenas atacameños, establecido ancestralmente en el mismo lugar. Su partida, cruzando desiertos inclementes y remolinos de polvo, se daría en medio de agresiones y enfrentamientos con los locales, anticipando algo de la mala relación que iba explotar nuevamente entre nativos y advenedizos, sólo unos años después.

Siendo ya el turno de Francisco de Aguirre en los mismos caseríos, acampó allí en 1540 aguardando a que don Pedro de Valdivia arribara al lugar, cosa sucedida recién hacia junio de aquel año. Pero las cosas salieron bastante mal, otra vez: peor que con la incursión de Almagro en aquellos mismos parajes y aldeas, de hecho, los que contaban con un centro administrativo incásico en un gran pucará con aspecto de fortaleza, situado vecino a la aldea principal sobre la ladera de un cerro rojizo.

La esperas y ansiedades de Aguirre se habían vuelto más largas de lo deseado,

cercanas a dos angustiantes meses. Fue tiempo más que suficiente para que

aquellos problemas con los regnícolas reaparecieran con agresividad. Como

súbditos leales aún al derribado poder inca, los nada sumisos indígenas de la

zona se mostraban reacios a la llegada de más hispanos, siendo bien conocidos

por ellos ya los detalles de la caída del Cuzco en manos de los conquistadores y

las de sus aliados entre los naturales. Todavía dolía, además, la alevosa muerte

del emperador Atahualpa, ejecutada en 1533, soberano por que esta comunidad manifestaba un buen grado de lealtad, a diferencia de otras que prefirieron darle la espalda.

Con relación a aquella fidelidad de los súbditos atacameños al Inca, cierta leyenda de Tarapacá hablaba incluso de una caravana de cargamentos con grandes riquezas salida desde San Pedro de Atacama para pagar su rescate y el perdón de la vida de Atahualpa, pero estos tesoros quedaron escondidos en alguna parte del camino hacia el norte, a la altura de la Pampa del Tamarugal, tras enterarse los enviados que ya era tarde y el soberano había sido muerto. El Cerro Unita, cuya ladera es el pizarrón del enorme geoglifo conocido como el Gigante de Tarapacá o de Atacama, solía ser señalado como el principal sospechoso de haber alojado a aquella carga perdida de riquezas en oro, gemas y joyas. Esta leyenda local ha sido conocida y comentada por algunos respetados divulgadores culturales residentes de la misma pampa, como el cacique Fermín Méndez en San Lorenzo de Tarapacá y don Juan Guatalcho, investigador y coleccionista autodidacta de San Andrés de Pica.

Como los ánimos irritados y los enconos podían más que cualquier oferta de paz traída por los conquistadores, entonces, soplarían nuevos vientos de levantamiento entre los habitantes de aquel vergel entre desiertos, además ubicado en el famoso Camino del Inca. Pero, sintiendo encima el peligro y decidido a poner abrupto fin a las hostilidades, Aguirre tomó posesión del mismo pucará en donde residía la mayor parte de los agitadores y, acto seguido, vino el escarmiento.

Aguirre decidió aplastar con inusitada rudeza a todos los rebeldes y vengar sus actos agresivos, ordenando la decapitación de los principales jefes de la revuelta, muchos de ellos personajes notables entre la población licanantay. Así describía este episodio el cronista Quiroga:

En este valle de Atacama halló don Pedro a un capitán Francisco de Aguirre, con 14 soldados en un fuertecillo, haciendo hostilidad en los indios de los contornos, en castigo del mal término que tuvieron con don Diego de Almagro cuando retirándose le degollaron a los cuzcos y a algunos españoles, por cuyo delito había quitado las cabezas a más de 300 indios y coronado con ellas el fuerte, llamado por esta causa De las Cabezas; con cuya demostración temblaban aquellos bárbaros del nombre de Aguirre.

El azote resultó tan traumático como efectivo. Las ejecuciones y la exhibición de las cabezas cortadas apagaron los instintos guerreros de los locales y, de esta manera, el oasis ya estaba totalmente pacificado a la llegada de Valdivia. Ni bien dio este su primer paso en la actual San Pedro de Atacama, entonces, Aguirre lo puso al corriente de lo sucedido en la fortaleza y le mostró 25 de las cabezas de los ejecutados, como testimonio. En aquel momento, don Pedro venía desde Chiu-Chiu, en Atacama La Baja y bordeando al río Loa, lugar en donde estableció otro campamento español sobreviviendo al intento de asesinarlo organizado por el incorregible Pero Sancho de la Hoz.

Como cualquier nuevo intento de rebelión había sido sofocado ahora por anticipado, la tranquilidad para los hispanos se mantuvo en el lugar. La creencia popular decía que Valdivia incluso se dio el lujo de mandar a hacer una residencia propia de quincha y otras técnicas locales, la que muchos llaman la Casa Incaica, ubicada hasta nuestros días junto a la plaza de San Pedro de Atacama, del costado opuesto a aquel en donde está su característica iglesia de adobe. Su valor histórico y patrimonial es inmenso, pero su relación con el conquistador y sus tiempos no pasa de ser un mito urbano: fue el famoso jesuita de origen belga y antropólogo de la zona, Gustavo Le Paige, quien creyó lo que decían las tradiciones de la zona y dio por hecho que el caserón debió ser de Valdivia. Hasta colocó una placa con esta imprecisa información empotrada desde mediados de los años setenta en uno de sus muros: “Casa de Pedro de Valdivia. Francisco de Aguirre construyó esta casa por orden de Pedro de Valdivia antes de su llegada a San Pedro de Atacama en junio de 1540”.

El antiguo fuerte del cerro en donde todo sucedió, en tanto, caería en decadencia: acabó reducido a escombros y muros de piedra en ruinas, erosionados por el peso de los siglos transcurridos desde su pasado esplendor. Sin embargo, a pesar de la subordinación forzada y de haber terminado siendo evangelizados, los nativos no sacaban de su memoria el recuerdo del violento castigo contra sus ancestros: continuaron llamando Pueblo de las Cabezas a aquel lugar maldito de piedras rojizas, incapaz de desprenderse del peso de haber sido el infame escenario de tan masivo y sanguinario castigo. Los gritos sordos del degüello masivo pasaron al legendario y el folclore oral, de hecho, razón por la que Oreste Plath lo incluirá después -y como parte de la propia identidad de la provincia- en su catálogo de la “Geografía del mito y la leyenda chilenos”.

Todo indica que este sitio de la furibunda matanza fue el hoy conocido Pucará de Quitor y su desaparecida aldea adyacente. Está en un cerro que alcanza los 80 metros desde la base y abarca alrededor de 24 mil metros cuadrados. Su estratégica ubicación en un lugar de observación del valle delata los objetivos militares con que se levantó aquella ciudadela tras la caída de la influencia Tiawanaco y sus colonias cabuzas en la zona, con estructuras del descrito color rojizo y distribuciones habitacionales que albergaron a los habitantes del salar de Atacama.

Las ruinas del que alguna vez fue el Pueblo de las Cabezas aún se hace reconocibles en la ladera del cerro, a unos cuatro kilómetros del actual centro de San Pedro de Atacama y en la ribera sur del río San Pedro, constituyendo otro de los innumerables atractivos turísticos y culturales de la zona. Una placa confeccionada artesanalmente en roca saluda a los visitantes con el siguiente mensaje:

Bienvenido a patrimonio arqueológico Pukará de Quitor

Administrado por la Comunidad Indígena

Likan Antay - Quitor

No todos los visitantes que aparecen en tan extraordinario sitio llegan a enterarse de lo que allí ocurrió en tiempos de la Conquista, sin embargo.

Comentarios

Publicar un comentario