LOS INICIOS DEL ESPIRITISMO EN CHILE

Una sesión espiritista con materialización de espíritu, en ilustración publicada por la revista chilena "Corre Vuela", año 1908.

Muchas residencias de la alta sociedad chilena tuvieron un sombrío pasatiempo aunque con cierto aire solemne entre las décadas finales del siglo XIX y las primeras del siglo XX: las sesiones de espiritismo. Con un enfoque más social sobre el tema, esto ha sido abordado desde un prisma histórico por Manuel Vicuña en su obra “Voces de ultratumba” de 2006, libro que resulta de enorme utilidad para reconstruir la presencia general del espiritismo en Chile y su línea de tiempo. También hay buena información disponible en la tesis “¡Vuelven los muertos!: espiritismo y espiritistas en Chile (1880-1920)” de Yerko Muñoz Salinas, para el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, año 2012.

Parte de la holgura receptiva al espiritismo en aquel entonces la dio también el estado mental colectivo en que se encontraba la propia sociedad criolla: muy susceptible aún al imaginario mágico, al mismo tiempo que comenzaba a decaer la forma de pensamiento convencional y contemplativa heredada desde tiempos coloniales. Súmese a esto, también, la pérdida de influencia de la Iglesia sobre los individuos y su albedrío, algo que comenzó a hacerse visible en las controversias políticas del gobierno de Domingo Santa María con la misma institución, por ejemplo.

Médiums y espiritistas supieron encontrar otro cómodo nido en la sociedad chilena, entonces, principalmente entre las familias aristocráticas aficionadas a las reuniones en donde se combinaban aspectos recreativos con la auténtica convicción de estar relacionándose con el mundo del Más Allá. La moda perduraría largo tiempo como práctica entre familiares y amigos, de hecho, organizándose para ello saraos o tertulias especialmente orientadas a estas sesiones. Con esta situación se explica también una curiosidad: que hayan sido los sectores más conservadores o creyentes sus primeros divulgadores y practicantes. Posteriormente -y siguiendo con las paradojas- el espiritismo llegó también a grupos de filiación política materialista y no creyentes, cuando fue adoptado también entre las clases obreras y sus organizaciones de inspiración socialista o anarquista. Reputados hombres públicos, políticos e incluso héroes de la historia militar practicaron estas disciplinas que hoy se ven tan excéntricas, influidos por una Europa embobada con los perfumes de la era victoriana y luego con el romanticismo progresista de la belle époque.

Allan Kardec, para muchos el iniciador del movimiento espiritista internacional, consideraba ciertos aspectos filosóficos y metafísicos en su doctrina, involucrando también creencias como la reencarnación y el convencimiento de que, fuera de Dios, no hay más formas de vida no materiales que el alma. En consecuencia, el francés descarta así la existencia o, cuanto menos, la interferencia de ángeles, demonios y espíritus intermediarios. En contraste, se estimó que el espiritismo británico era más funcional y centrado en la comunicación con los difuntos a través de los médiums y psíquicos. Más macabro hasta cierto punto, además, con toda una concepción de seres espirituales al otro lado de este plano en muchos casos. No obstante, esta rama tomaba elementos de importantes e influyentes sociedades secretas como la famosa madame Helena Blavatsky y, posteriormente, órdenes herméticas como la célebre Golden Down. Muchos médiums europeos e incluso escritores fueron discípulos directos de madame Blavatsky y del célebre mago esotérico Aleister Crowley, de hecho.

Ceremonia del machitún mapuche, conducida por las magas machis, en ilustración publicada en la obra de Claudio Gay, siglo XIX. Los pueblos nativos ya tenían definida su relación con el mundo espiritual, encontrando después puntos de fusión con el cristianismo.

"Velorio del Angelito", obra de Manuel Antonio Caro, 1873. Otra de las extrañas relaciones del pueblo chileno con la muerte, en las tradiciones funerarias.

Caricatura de una sesión espiritista en una residencia aristocrática, revista chilena "Corre Vuela", año 1908.

Levantamiento completo de mesa en una sesión con un médium, realizada en la casa del astrónomo francés Flammarion el 12 de noviembre de 1898. Imagen publicada por el periódico "El Ferrocarril" del 12 septiembre 1907. Fuente: Memoria Chilena.

Espiritismo en una propaganda para aceite. Imagen publicada en la revista "Sucesos" de octubre de 1912.

Un terrorífico chonchón o tuetué de Chiloé, en una pieza de artesanía. Fuente imagen: Memoria Chilena.

Ambas formas, la francesa y la británica, hasta cierto grado fueron fusionándose entre sí y llegaron adoptando sus propios sincretismos en el Nuevo Mundo. Chile no sería la excepción de aquello, aunque el liderato de la práctica sudamericana estuvo sin duda en Brasil y Argentina, en donde se aferró también a elementos de las tradiciones de origen afro importadas a América. El espiritismo chileno, en consecuencia, ofrecería casos propios especialmente hacia el final de la asombrosa embestida internacional del espiritismo y la ola mediúnica del hemisferio norte, con sus demostraciones de poderes paranormales y sesiones de comunicación con los muertos que causarían furor en algunos círculos.

Se asegura, entonces, que el punto de partida del espiritismo en Chile fue la impresión en castellano del “El Libro de los Espíritus” de Kardec, aunque desconociéndose quién fue el traductor responsable de tal edición. Esta publicación, realizada por la Imprenta Chillán en 1862, fue hecha tan sólo cinco años después de aparecida la obra original de Kardec, por lo que se trata de un notable hito literario y cronológico sobre la difusión de esta misma materia. Con ello se explica, además, el que haya entrado más temprana y efectivamente en el país tal modalidad francesa del espiritismo por sobre la inglesa, como señala Vicuña:

Fuera quien fuera el traductor, y cualquiera hayan sido sus intenciones, lo importantes es que ese libro, anatematizado al minuto de su publicación, en Santiago encontró lectores selectos pero entusiastas, justo cuando el espiritismo y sus peripecias europeas comenzaban a capturar la atención de la prensa nacional. Sería exagerado afirmar que esos espiritistas de catacumba hicieron escuela; sí creció el número de interesados entre sectores con reputación de cultivados (profesores del Instituto Nacional, estudiantes de medicina y matemáticas, hombres de letras, dos damas eminentes de “reconocida ilustración”), hasta culminar en la formación de un centro espiritista en 1872, o en 1873, según la imprecisa memoria de uno de sus fundadores.

Desde ese momento la práctica no sólo iría adoptándose entre connotadas familias

chilenas, como hemos dicho, sino que comenzarían a publicarse en el país obras de otros conocidos

autores del tema, alimentando cada vez más el interés y la enseñanza. Por supuesto,

fueron formándose también los círculos y clubes de practicantes, al principio

muy informales, y nuevas sociedades de corte esotérico que incorporaron la

práctica a sus rituales y experiencias grupales. Esta tendencia acabaría contagiando a los sectores más modestos de la sociedad, ciertamente.

Los procedimientos más usados por el espiritismo criollo eran la canalización de voces, la escritura automática y los dictados a través de guías como el triángulo de comunicaciones. Este último incluía letras y números de manera parecida a los tableros árabes llamados zairagias (usados para adivinación) y las famosas tablas ouija patentadas en los Estados Unidos en 1880. Alguna tradición indica que las mesas que use el espiritista o el grupo invocando no deben tener clavos, además, independientemente de cuál procedimiento se usara. En las cartillas con caracteres dispuestas en esta mesa y rodeadas por los participantes el espíritu también podía “señalar” la letra o número que iba armando su mensaje, o al menos eso se aseguraba. Ciertos procedimientos logran esto desplazando un vaso u otro objeto tipo apuntador sobre el que los participantes ponen sus dedos índices, aunque se interpreta que el movimiento será dirigido siempre por el ente invisible. “El episodio de la mesa que persigue con odio manifiesto a uno de los congregados es cuento repetido”, comenta Roberto Merino en sus crónicas sobre Santiago, al recordar el caso de unas apariciones reportadas en un viejo centro ocultista de calle San Francisco.

La corriente francesa en Chile se mantuvo bien nutrida por cultores locales y por la traducción de otros trabajos con el mismo enfoque, como “En lo invisible, el espiritismo y la mediumnidad” de León Denis, que parece haber tenido buena acogida. Sin embargo, en la interpretación chilena de la disciplina de Kardec prevalecía también la invocación de seres invisibles o almas como hecho central de una sesión espiritista, con la llamada canalización o channeling a cargo del médium o el director de la sesión respectiva.

Don Jacinto Chacón, el tío de Arturo Prat que introdujo a su sobrino en la actividad espiritista, en la revista "¿A dónde vamos?", órgano del Centro Eduardo de la Barra, noviembre de 1903. Fuente imagen: Memoria Chilena.

Don Francisco Basterrica, en la revista "¿A dónde vamos?", órgano del Centro Eduardo de la Barra, enero de 1903. Fuente imagen: Memoria Chilena.

Cartilla o tablero para espiritismo: representación de la disposición de mesa de comunicaciones para sesión. Publicado en revista "Reflejo Astral" de Santiago, año 1901. Fuente imagen: Memoria Chilena.

Vista general del valle de Santiago en el siglo XIX, en grabado de la obra de Recaredo S. Tornero, "Chile ilustrado". La entonces pequeña capital tenía su propio bestiario de seres sobrenaturales y aterradores, a la sazón.

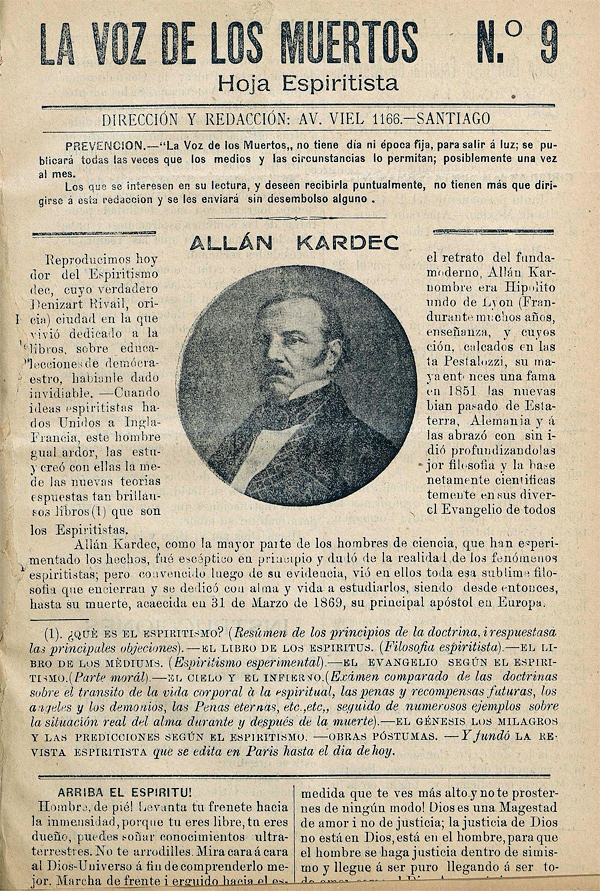

Portada del folleto espiritista "La Voz de los Muertos", número 9, de diciembre de 1908. Fuente imagen: Memoria Chilena.

Portada de la primera revista "Reflejo Astral", 27 de junio de 1901. Fuente imagen: Memoria Chilena.

Imágenes de la Sociedad Constancia en Argentina, en la revista "Corre Vuela" del 13 de octubre de 1909. Se ven su salón, algunos objetos de supuesto origen paranormal y lo que se presenta como una materialización ectoplasmática en el médium Osvaldo Fidanza (quien aseguraba traer objetos como los expuestos desde "otra dimensión").

En otro aspecto, si bien las clases ilustradas podían ostentar criterios más

cultos y sensatos sobre el asunto de lo sobrenatural que los grupos obreros adictos a las mismas prácticas, aquellos compartían con los

plebeyos muchas de las creencias más candorosas e incluso ingenuas sobre el mundo espiritual o la

vida después de la muerte. De alguna manera, entonces, este imaginario iría

combinado siempre con el credo religioso, por impostora o engañosa que fuera tal

mixtura. La reprobación de la Iglesia hacia estos ritos no era suficientemente

enérgica o categórica aún como para alejarlos de las sesiones, es preciso observar.

En otro aspecto, a diferencia de lo que eran los espectáculos ilusionistas (magos, hipnotistas, prestidigitadores, fantasmagorías, salones ópticos, teatro de efectos especiales, etc.) movilizando la misma clase de emociones y sensaciones impresionantes, el espiritismo podía ser practicado por los chilenos también en un espacio privado o doméstico. Por supuesto, cundía con esta posibilidad la idea de que cualquiera podía resultar un buen médium o intermediario de las almas con el mundo de los vivos, en una diferencia con lo que sucedía en Europa, pues allá los médiums frecuentemente eran considerados casi seres escogidos, con un talento propio e intransmisible, convirtiéndose así en celebridades.

Otro factor determinante en el proceso fue la llegada de información sobre la actividad de los médiums en el mundo gracias al progreso de las comunicaciones y los medios de prensa de esos años. Con esto, buena parte de la alta sociedad chilena estaba enterada de las experiencias de las hermanas Fox y los demás espiritistas que hacían noticia en Estados Unidos y Europa, sintiéndose invitados a hacer sus propias pruebas e insertarse en la moda.

Por aquellas razones, entonces, un influyente grupo de los practicantes del espiritismo que tenía por integrantes a respetables profesores de enseñanza media y superior, sería el creado alrededor como el Centro Espiritista de Santiago. Sus miembros comenzaron a publicar la “Revista de Estudios Espiritistas, Morales y Científicos” en julio de 1875, despertando nuevas molestias expresadas desde los enemigos e incrédulos de la disciplina. Entre los integrantes fundadores de este grupo y colaboradores de la revista estuvieron profesores con la talla intelectual de Eduardo de la Barra y Francisco Basterrica.

Otro personaje muy ligado a la actividad del período fue el abogado y profesor Jacinto Chacón Barry, tío del capitán Arturo Prat Chacón y quién introduciría al futuro héroe de Iquique en estas mismas disciplinas. Años más tarde, en un artículo para la revista mensual de espiritismo “¿A dónde vamos?” (“Luz del cielo”, en febrero de 1903), Pedro Pablo Figueroa mencionaría a otros importantes sabios y hombres de ciencia involucrados en la actividad, como José Basterrica, hermano de Francisco y rector del Instituto Nacional, el profesor Gabino Vieytes, Francisco Millares y el doctor José Juan Bruner, entre varios más.

Cabe indicar que, en 1876, don Manuel Francisco Vallador publicó de manera anónima el libro titulado “Armonía entre la ciencia, la razón y la revelación”. Se trata de otro ejemplo importante para la escalada del espiritismo en la sociedad criolla, hito importante entre los primeros espiritistas chilenos. La obra parece corresponder a una producción colectiva, sin embargo, elaborada enteramente por personas ya estrechamente relacionadas con la práctica del espiritismo, aunque sus identidades se hayan perdido.

Hubo nexos fraternos de los espiritistas o espiritualistas chilenos con otros practicantes del continente, como era de esperarse. Durante ese mismo año, por ejemplo, se había fundado en Argentina la Sociedad Constancia, agrupación de gran importancia en su tiempo y dedicada también al ejercicio de estas artes paranormales. Siendo uno de los centros americanos que ofrecía a su favor supuesta evidencia y registros de experiencias más insólitas e inexplicables, dicha sociedad habría mantenido algunas relaciones relevantes también con practicantes chilenos y de otros países en el continente.

Comentarios

Publicar un comentario