DON ANDRÉS BELLO Y EL MÁS ALLÁ

Un interesante y poco explorado dato nos llegó gracias al investigador independiente de fenómenos paranormales César Parra, posible de hallar en fuentes como "Retratos y recuerdos" de Carlos Silva Vildósola y "El bisabuelo de piedra" de Joaquín Edwards Bello. Ni más ni menos, se trata de las relaciones que confesaba don Andrés Bello con el mundo de lo sobrenatural y el Más Allá. Cuesta aceptar en nuestra época de incredulidades y razonables desconfianzas el cómo uno de los hombres más conspicuos del pensamiento del siglo XIX se vieran involucrados en historias de apariciones y almas descarnadas, pero, si recordamos que hasta no creyentes como el revoltoso Francisco Bilbao coquetearon con prácticas como el espiritismo en la misma centuria, tal vez la mirada merezca un poco más de flexibilidad ante el contexto... Veamos un poco de esta curiosa historia.

Andrés de Jesús María y José Bello López nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781, primogénito de un matrimonio de distinguidos ciudadanos de origen español compuesto por el abogado y fiscal, don Bartolomé de la Luz de Bello y Bello, y su esposa, doña Ana Antonia López Delgado, de familia canario-sefardí. El nombre de esta última es recordado en nuestros días en Santiago por una popular calle entre el sector de La Vega Central y el recreativo barrio Bellavista: Antonia López de Bello, ex calle Andrés Bello, y mucho antes llamada también calle del Cequión. En sus "Tres dimensiones del pensamiento de Bello: Religión, Filosofía, Historia", Walter Hanisch Espíndola agrega que fue bautizado como católico en la Parroquia de Altagracia, además de mantener una temprana relación con el Convento de la Merced en donde aprendió latín gracias al padre Cristóbal de Quesada. "El ambiente cristiano del hogar fomenta sus juegos litúrgicos, con que imitaba las ceremonias presenciadas en el convento", agrega el autor.

Si nos fiamos de lo que sostiene su descendiente, Edwards Bello, un primer suceso extraordinario sucede en la tierna edad del niño Andrés y quedó incorporado a la tradición familiar: una supuesta manifestación divina, con mensaje de revelación y todo. Refiere el escritor y cronista a que doña Antonia encontró a su hijo prácticamente desmayado en una tarde dentro de su dormitorio, muy pálido y rígido. El niño trató de explicar lo sucedido, pero parecía un episodio imposible:

Solamente a su madre confió el niño lo que había ocurrido. "El Cristo del gran Crucifijo se agitó y me habló. La voz extrahumana me anunció gloria y honores. En seguida, más grave: Pagarás con a muerte de los que engendres"...

Pasaron los años. "Cada vez que la muerte golpeaba su corazón, acudía a la visión trágica: 'Ya me lo dijo el Cristo de Caracas'" (Bello, por Eugenio Orrego).

¿Podrá asombrarme que el Cristo haya aparecido al Santo Padre del Catolicismo?

Las personas que dudan son a veces razonables, bondadosas y sinceras. Lo que ocurre es que no están iniciadas. Según Sartre, hay personas que pueden confundir el viento con una voz humana. Yo le digo que el viento puede traer voces sólo audibles para los divinos, o magos. Lo inerte suele tener resonancias milagrosas. Un violín solo es inerte. Vivimos en medio de lo desconocido y la lógica o el materialismo sólo pueden llevarnos al Nihil o autodestrucción. Bernard Shaw lo dijo: "La lógica nos llevará al suicidio; por tanto, conviene asesinar la lógica".

La historia de marras fue recuperada por Silva Vildósola en su señalado libro: procede de una confesión que habría hecho el propio Bello al abogado e historiador Manuel Antonio Tocornal, cuando este preguntó por la naturaleza de su triste frase "Ya me lo dijo en Cristo de Caracas", precisamente. Edwards Bello y Hanisch parecen convencidos de que esta historia es real, entonces, pues el pobre don Andrés debió sepultar y despedir para siempre a la mayoría de sus 15 hijos en los dos matrimonios en otro de los aspectos menos recordados de su vida, en este caso de connotaciones trágicas y dolorosas. Así lo decía Hanisch:

Nada más doloroso para un padre que ver morir a sus hijos. Bello los vio morir uno a uno en la juventud. De quince hijos que tuvo, sólo seis quedaban para cerrar sus ojos: Josefina, Andrés Ricardo, Eduardo, Manuel, Emilio y Francisco. Los demás le precedieron en el gran viaje: Juan, Francisco, Carlos, Miguel, Juan, Dolores, Ana, Ascensión y Luisa. Dos veces repitió el nombre de un hijo muerto en otro de los suyos. Cuando morían Bello repetía las palabras: "Ya me lo dijo el Cristo de Caracas". Aludiendo a las palabras que escuchara en los lejanos días de su juventud anunciándole que pagaría con la muerte de sus hijos los honores y la gloria.

Antes de que el cruel anuncio del Cristo de Caracas comenzara a cumplirse, sin embargo, un joven Bello comenzó a dedicar su vida a un sinfín de disciplinas como la política, las leyes, la filosofía, la poesía, las traducciones, la diplomacia y el humanismo en general. Ya venía algo de espíritu renacentista en él, aunque nunca se apartó de su fuerte credo católico y, en ciertos aspectos, bastante conservador. Sin embargo, el mundo de lo sobrenatural no iba a dejarlo tranquilo en aquella nueva etapa de la vida, como señalan Arístides Rojas en "Infancia y juventud de Bello" y después el propio Hanisch: cuando se disponía a salir con unos amigos en uno de esos juveniles días, alguien llamó misteriosamente a la puerta, siendo atendido por el criado. El sujeto había preguntado por Andrés, y este corrió hasta allí cuando fue avisado de la visita, pero ya no había nadie al llegar. Intrigado, preguntó al criado por el aspecto del extraño, y así exclamó concluyente: "¡Era mi padre!"... A los pocos días, llegó hasta la misma entrada de la casa un mensajero con la noticia de que don Bartolomé Bello había fallecido en la ciudad de Cunamá.

Pasó el tiempo, otra vez: Bello creció, y también la realidad hispanoamericana. Aunque participó en los levantamientos independentistas de Venezuela en 1810, a los pocos meses las nuevas cuestiones políticas desatadas en su patria lo sorprendieron ya en Inglaterra, en donde se encontraba realizando labores diplomáticas para conseguir apoyo a las fuerzas de la emancipación. Contrajo matrimonio con su primera esposa, además, la inglesa Mary Ann Boyland, con quien tuvo tres hijos. Allá se relacionó estrechamente con la legación chilena y con los entonces representantes Francisco Antonio Pinto (a quien conoció en 1813, antes de que fuese presidente de la República), Mariano Egaña y el guatemalteco Antonio José de Irisarri, quienes lo convencieron de ir a Santiago y consiguieron compromisos de apoyo para él en el país, llegando así en 1829 junto a su segunda esposa, la también inglesa Isabel Antonia Dunn.

Simón Bolívar no estaba de acuerdo con el alejamiento definitivo de Bello, por cierto, pues sabía lo valioso que podía llegar a ser el intelectual: "Yo ruego a usted encarecidamente que no deje perder a este ilustrado amigo en el país de la anarquía", escribía el 27 de abril de 1829, refiriéndose a Chile. "Persuada a usted a Bello que lo menos malo que tiene América es Colombia; y que si quiere ser empleado en este país que lo diga y se le dará un buen destino", agregaba a punto seguido. La carta iba dirigida a su amigo J. Fernández Madrid, a quien había encargado una tarea a esas alturas quimérica: convencer a su compatriota Bello, aún en Europa, de regresar y no marchar a la floreciente nueva república de Chile. Intuía que si este llegaba hasta allá, probablemente lo perderían para siempre, como efectivamente sucedió.

"Que viene el Coco", uno de los famosos "caprichos" del artista español Francisco de Goya, finales del siglo XVIII.

Real Universidad de San Felipe, en Santiago. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional.

Plaza de Armas de Santiago, sector de calles Ahumada con Compañía, en 1850. Pintura sobre papel, de las colecciones del Museo Histórico Nacional.

Costado oriente de la Plaza de Armas de Santiago, hacia el sector de las actuales 21 de Mayo y Monjitas, a mediados del siglo XIX.

Sin embargo, el libertador de la Gran Colombia volvía a equivocarse, como hizo también al creer ingenuamente que los peruanos aceptarían sus pretensiones de erigirse en el mando vitalicio o que Chile no reaccionaría a sus afanes de enajenar el archipiélago de Chiloé cuando todavía era un bastión realista. En efecto, "el país de la anarquía" no sólo entró poco después en la plenitud de la gobernabilidad y la estabilidad republicanas mientras casi todo el resto del barrio continental seguía sumido en conflictos intestinos y retrasos en la organización institucional, sino que la tierra chilena pudo convirtirse en un refugio de la intelectualidad hispanoamericana y lugar de exploración para sabios del hemisferio norte, desatando un interesante período de ilustración criolla. Bello, el futuro redactor del primer Código Civil (basado en el francés) y primer rector de la Universidad de Chile (continuadora de la labor de la Real Universidad de San Felipe), estuvo entre los principales exponentes de este fenómeno cultural y educativo del pequeño renacimiento chileno.

Sin embargo, deduce Edwards Bello que, en esos momentos, el "espíritu mágico" de su ancestro se había visto fomentado en Gran Bretaña por tratarse de una "isla de las hadas y fantasmas". Entre otras cosas, y tal vez como la propia religiosidad de Bello, este sistema de creencis no iba a ser compartido por su amigo el famoso masón y liberal José Victorino Lastarria, quien era un "librepensador a la manera francesa de su tiempo", aunque ambos serían muy cercanos en Chile. Con Egaña, en cambio, no sucedía lo mismo: también crédulo de fantasmas y aparecidos, era constantemente criticado y ridiculizado por Lastarria.

Desde el inicio de sus actividades en el país adoptivo, Bello comenzó a ocupar importantes cargos demandando aptitudes intelectuales como el de oficial mayor del Ministerio de Hacienda y académico del Instituto Nacional, participando de una intensa actividad editorial y epistolar. Mucho antes de involucrarse en la Universidad de Chile fue, además, fundador del Colegio de Santiago. Solicitó la nacionalidad de acuerdo al reglamento recibiéndola en octubre de 1832, no "por gracia" como ha establecido la extendida creencia (pues aún estaba comenzando recién sus aportes al país), sino por trámite y petición formal, como se lee en un artículo de Juan Guillermo Prado titulado "Reflexiones en torno a la nacionalidad chilena de Andrés Bello" y publicado en la "Revista Chilena de Historia y Geografía" del período 2008-2010. Esto le permitió postular a cargos parlamentarios, fundamentalmente como senador por Santiago, cargo que se encontraba ejerciendo cuando fue nombrado miembro honorario de la Real Academia Española.

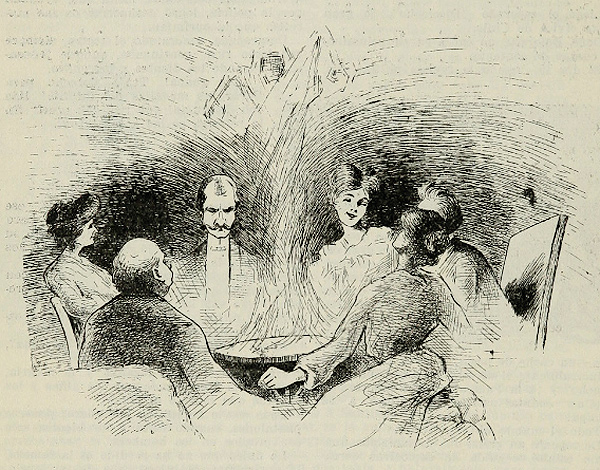

En sus "Recuerdos de 50 años", Armando Donoso recuerda otra historia macabra e inquietante relatada por Lastarria, quien había llegado a la casa de Bello un día de invierno, encontrando en ella al intelectual con su amigo Pinto conversando sobre recuerdos de Londres alrededor de un gran brasero y una lámpara de aceite, hacia las ocho de la noche. En la tertulia salió al baile el tema de los fantasmas, algo que asombró al incrédulo Lastarria por un caso en particular que concentró las atenciones, también sucedido en la capital inglesa y que Bello aseguraba haber viso en persona en la barra judicial, escuchando a los testigos. Según esta historia, mientras un adinerado ciudadano festejaba con un gran banquete su segundo matrimonio con una mujer joven, se habría aparecido en plena fiesta el cadáver ensangrentado de su fallecida ex esposa sobre la mesa del festín, acusándolo delante de todos de haberla asesinado. La aterradora noticia corrió por todo Londres y motivó un proceso judicial. A pesar de la credibilidad de la fuente, sin embargo, el incómodo Lastarria no aflojó y diría al respecto:

Ver a esos dos viejos venerables tratando de estas cosas me dejó perplejo. De Bello no me extrañaban tanto estas actitudes. Hacía poco tiempo, discutiendo con él no estaba seguro de su creencia en la vida futura.

Ya en la tercera edad y consagrado como uno de los hombres públicos más valiosos de los tiempos republicanos, un nuevo suceso de aromas paranormales afectó a Bello, según lo que describe don Paulino Alfonso en su artículo "Don Andrés Bello" publicado en la "Revista Chilena" de 1929. Debió suceder en 1859, el año en el que muere doña Antonia López de Bello, su amada madre. Informa Alfonso, entonces, que una noche despertó don Andrés totalmente sobresaltado y angustiado, con un convencimiento fijo y claro: sentía que había fallecido su anciana progenitora. Incluso se levantó a anotar la fecha y la hora, como precaución. La precariedad y lentitud de la comunicación postal de aquellos años permitió que pudiera confirmar su clarividencia unos meses después, cuando llegó una carta remitida desde Caracas confirmando el fallecimiento de doña Antonia.

"Todos los hechos tienen relación con la muerte que es un tema insistente en la poesía de Bello", observa Hanisch sobre aquella extraña vinculación con el Más Allá. Un ya viejo Andrés Bello sigue ejerciendo como rector de la Universidad hasta el final de su vida, dejando el Senado unos cuantos meses antes de morir. "¡Qué procesión de nombres va delante de mí al cementerio contra el curso ordinario de la naturaleza!", había escrito a su amigo y compadre el almirante Manuel Blanco Encalada, cuando este le envió las condolencias por la muerte del hijo Carlos Bello, de quien era padrino. Después sería el propio Bello quien extendía palabras de consuelo a Blanco Encalada, cuando la hija de este último, doña Teresa, murió en un absurdo y horrible accidente de maquinarias en 1864.

Al caerle encima los padecimientos respiratorios que lo llevaron a la tumba, sabía que era su fin: pidió recibir los sacramentos y después a la propia atención médica, rezando la oración de los moribundos antes de partir de este mundo el 15 de octubre de 1865. El luto fue general, y sus restos fueron sepultados en el Cementerio General, hoy con un hermoso monumento en forma de columna en su honor, rematado por su busto en lo alto, en la calle que lleva su nombre apellido dentro de la necrópolis.

Pero no se crea que los hechos extraordinarios en torno a Bello se limitaron sólo a su propia vida: se suponen prolongados incluso después de su propia muerte, con el fantasma del ex rector de la Universidad de Chile vagando por salas y pasillos de la Casa Central en la Alameda de las Delicias, cuando este edificio fue construido en 1872. Desde 1974, en un patio interior está una estatua de mármol suya hecha por el escultor Nicanor Plaza en 1881, año del centenario de Bello. Su última ubicación había sido afuera, dando a la Alameda, pero se decidió cambiarla por una copia de bronce elaborada por el escultor Samuel Román. Desde allí, precisamente, es donde salía a rondar en otras épocas el supuesto fantasma de don Andrés vestido a la usanza de su tiempo, como señaló el escritor Enrique Lafourcade en su artículo "El Santiago que se fue", publicado en el diario "El Mercurio" del 24 de agosto de 1997 y dedicado al libro homónimo de Oreste Plath:

Frente a la pérgola estaba "La Isleña", donde se tomaban los helados "Peach Melba", helados de vainilla, medio durazno de tarro y salsa de frambuesa. Todo se desvaneció. La delicia de la alameda, los álamos, "El Negro Bueno", café de amanecida donde la leyenda asegura que llegaba don Andrés Bello, su fantasma. Se bajaba del sillón de piedra y se sentaba en un lugar sombrío a oír a Juan Emilio Pacull melodramatizándole a Renato González, "Míster Huifa" la novela de Maugham "Servidumbre Humana".

En tanto, tal como sucede con el mausoleo del presidente José Manuel Balmaceda y en alguna época también con el profesor Abelardo Núñez y el presidente Pedro Aguirre Cerda, la tumba de Bello en el Cementerio General ha adquirido ciertos rasgos de lugar de rogativas. La mayoría de estas, generalmente en papelitos descritos a mano, solicitan su ayuda extraterrenal por un buen rendimiento escolar y otras peticiones relacionadas con estudios, al estilo de una auténtica animita o finado milagroso.

Comentarios

Publicar un comentario